Medienbildung rettet Leben. Genauer gesagt das Zusammenleben. Denn das, was sich auf den sozialen Netzwerken austobt, ist – neben den bekannten gesellschaftlichen Herausforderungen, die eine sachliche Debatte verdienen – nicht nur der Ausbruch von Gefühlen, die lange Zeit nur an den Stammtischen vertreten wurden, sondern schlicht die fehlende Reflexionsfähigkeit für mediale Täuschungsstrategien. Und dies liegt an Versäumnissen, die schon in der Schule beginnen.

Was Medienbildung ist und was sie nicht ist bestimmt das Fach desjenigen, der sich in Zeitungsartikeln und Blogs, im TV und in den sozialen Netzwerken damit befasst. Die dazu gehörigen Thesen sind nie falsch, fast immer irgendwie nachvollziehbar, aber auch nie falsifizierbar. Für den einen ist es das Erlernen von Programmiersprache, für den anderen das Arbeiten mit Tablets im Unterricht. Ein anderer will einen abgeschlossenen digitalen Raum, der nächste eine komplette Umstellung auf Medienräume. Jede Forderung hat für den Vetreter eine Berechtigung. Aber die Inhalte bleiben dahinter zurück. Und das ist ein massives Versäumnis. Wir brauchen eine Medienbildung, die der politischen Dimension einen höheren Stellenwert einräumt. Wir dürfen nicht verlangen, dass sich Haltung und die damit einhergehende moralische und sachliche Urteilsfähigkeit in einer vielfältigen Welt im Vorbeigehen einstellt.

Wir brauchen politische Medienbildung! Wir brauchen schulische Netzpolitik!

Denn während Jan Böhmermann einen Grimmepreis für die Offenlegung medialer Panikdynamik offen legt, wird das Internet noch als eine Marginalie betrachtet. Und das kann sich die Gesellschaft nicht leisten. Es braucht Fähigkeiten, die dem 21. Jahrhundert angemessen sind.

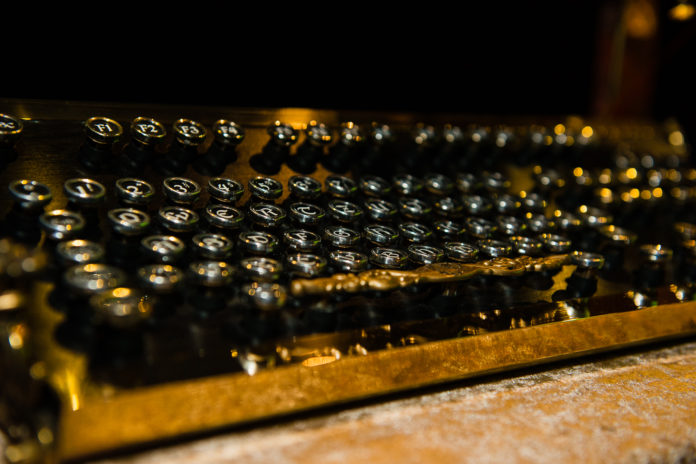

@legereaude The 4C’s of #21stCentury Skills Collaboration, Communication, Creativity, Critical Thinking #molol16 pic.twitter.com/Ro8qgJkcfn

— André J. Spang (@Tastenspieler) 10. März 2016

Das kritische Denken darf nicht von jenen übernommen werden, die durch einfache Antworten suggerieren, es gebe in dieser Gesellschaft keine schwierigen Fragen mehr.

Gesellschaftlicher Cyberkrieg

Die momentanen politischen Entwicklungen werden durch die Medien katalysiert und emotionalisiert. Das ist eine Binsenwahrheit und war schon immer so. Aber die Möglichkeiten der medialen Einflussnahme steigern sich in dem Maße hin zu politischer Propaganda, wie die Empfänger nicht in der Lage sind, durch ihre erlernte mediale Reflexionsfähigkeit das Falsche vom weniger Falschen zu unterscheiden. Dies ist bewusst so gewählt, denn absolute Wahrheit kann es nicht geben. Aber die Fähigkeit, bewusste Täuschungsversuche als solche zu entlarven und sich über den Vergleich von Quellen eine Meinung zu bilden, muss gelernt werden.

Angesichts der Unmengen von jungen Nazis, Homophoben, Antisemiten wird übrigens zu wenig über das Versagen des Bildungssystems gesprochen.

— Sascha Lobo (@saschalobo) 22. Oktober 2015

Der kantsche Imperativ des digitalen Zeitalters muss lauten, dass Medienbildung vor allem der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit ist, die durch die Verweigerung der ersteren gesteigert wird. Und das hat fatale Folgen. Denn wir befinden uns schon längst in einem Kampf um die mediale Deutungshoheit, der von Parteien am rechten Rand bedient und verstärkt wird. Und die von anderen verschlafen wird.

Einige Beispiele für Fälschung und Einflussnahme sind:

- Die von Partei-Unterstützern der AfD in millionen Haushalten ausgeteilte Zeitung.

- Der Versuch der AfD durch die Abänderung einer Zeitungsüberschrift Stimmungen zu erzeugen.

- Die massenhafte Veränderung grüner Wahlplakate mit demselben Ziel.

- Die medial inszenierten Botschaften der neuen Rechten.

Der letzte Punkt ist an Perfidie kaum zu übertreffen. Vereinfacht funktioniert das System immer nach dem gleichen Schema: Es werden zwei Artikel gefälscht (d.h. das Bild, Aufhänger und meist auch Seite nicht den wirklichen Quellen entsprechen), wobei der eine ein völlig überzeichnetes Bild vom moralischen Handeln zeichnet, dass jeder Mensch, auch ohne Schulbildung, als Lüge entlarvt. Und ein angeblicher richtiger Text, der zeigen soll, dass der erstere eine Erfindung der “Lügenpresse” ist. Ein doppeltes Spiel, das zu hinterfragen ein hohes Maß medialer Bildung erfordert. Man muss wissen, wie man Bilder zuordnet. Man muss wissen, wie leicht es ist, zu verfälschen. Und zuletzt muss man sich über die Wirkung von medialer Kommunikation und Darstellung im Klaren sein.

Filterblasenblues

Das Problem ist jedoch, dass für diese Art der medialen Reflexion, die in hohem Maße auf politische Dimensionen von Herrschaft, Macht, Kommunikation und Gesellschaftsdynamiken zurückgreift, eine schulische Bildung erforderlich ist, die innerhalb der Netzwerke und nicht nur über sie funktioniert. Denn jeder, der weiß, wie sehr sie die Theorie von Fahrstunden zu tatsächlichem Fahren verhält weiß, dass zwischen beidem Welten liegen. Man braucht das eine für das andere. Aber es reicht nicht aus, ein paar Sätze über etwas zu hören. Man muss es benutzen. In der heutigen Zeit bedarf es dazu jedoch eine Anleitung.

Und während soziale Netze und Kurzinformationsdienste wie Twitter immer noch im schulischen Kontext belächelt werden, leben wir längst in einer informationstechnischen Parallelgesellschaft.

Du bist, wo du bist. Und wenn du nirgendwo bist, dann weißt du nicht, was ist.

Ich wurde letztens gefragt, wie es denn nur sein könnte, dass es so viele Möglichkeiten gibt, sich zu informieren, und so viele, die dies nicht nutzen. Das ist falsch. Die Möglichkeiten werden nicht nicht genutzt, obwohl es so viele gibt, sondern weil es so ist. Wenn ich meine 5. Klässler in der Freiburger Universitätsbibliothek aussetze, kann ich nicht erwarten, dass sie als kleine Max Webers herauskommen. Und noch weniger kann ich ihnen danach vorwerfen, dass doch das Wissen der Welt um sie herum zu finden war.

Ich wurde letztens gefragt, wie es denn nur sein könnte, dass es so viele Möglichkeiten gibt, sich zu informieren, und so viele, die dies nicht nutzen. Das ist falsch. Die Möglichkeiten werden nicht nicht genutzt, obwohl es so viele gibt, sondern weil es so ist. Wenn ich meine 5. Klässler in der Freiburger Universitätsbibliothek aussetze, kann ich nicht erwarten, dass sie als kleine Max Webers herauskommen. Und noch weniger kann ich ihnen danach vorwerfen, dass doch das Wissen der Welt um sie herum zu finden war.

Wir müssen zusammen in die Welt, die ist. Und die ist draußen und drinnen in den Netzwerken. Wir müssen dafür sorgen, dass netzpolitische Reflexionskompetenz noch mehr auf die Lehrpläne kommt! Wir brauchen mehr Aktionen, die Jugendliche in netzpolitisches Handeln einbinden! Wir brauchen den Mut, uns den Netzwerken zu bedienen!

Sapere aude!

Alle, die in den 90ern in der Schule sagten: “Ich hätte damals nicht mitgemacht.”

Unsere Zeit ist jetzt.

— Herr B. (@legereaude) 1. November 2015

[…] Medienbildung rettet Leben. Genauer gesagt das Zusammenleben. Denn das, was sich auf den sozialen Netzwerken austobt, ist – neben den bekannten gesellschaftlichen Herausforderungen, die eine … […]

[…] ← Politische Dimensionen der Medienbildung […]

[…] digitalen Medien bestimmen unseren Alltag – nicht nur zum Guten. Soziale und politische Entscheidungen werden beeinflusst, rechte Gruppierungen sammeln sich, digitale Communities finden sich, die Gesellschaft ist seit Jahren in einem Wandel – und der […]

[…] wir uns in den Schulen nicht mit wirklicher politischer Medienbildung beschäftigen, sind die Kinder, die Jugendlichen und auch Erwachsene auf sich selbst gestellt, wenn […]

[…] fielen dann nicht nur Computerspiele, sondern auch medienpolitische Bildung, Fake-News (die ja durchaus Anknüpfungspunkte in der Geschichte hat) und Kommunikation im […]

[…] Wichtiger scheint mir der Verweis auf die Meinungsbildung, die mittlerweile häufig in einem öffentlichen Raum verhandelt wird. Das zahlreiche Scheitern von Kommunikation in sozialen Netzen, verdeutlicht eben nicht, dass die Teilnehmenden „es nicht können“, sondern dass auf diesem Gebiet Nachholbedarf ist. Eben in auch in Form von politischer Medienbildung. […]

[…] wir uns in den Schulen nicht mit wirklicher politischer Medienbildung beschäftigen, sind die Kinder, die Jugendlichen und auch Erwachsene auf sich selbst gestellt, wenn […]

[…] So, wie ich (nun, im allerkleinsten Kreis) dafür kämpfe, dass die digitale Kultur, das Wissen um Umgang, Algorithmen und Kommentarkultur, das Netz und soziale Medien Einzug in die Schulen halten, so […]

[…] wichtigste in meinem Unterricht ist aber weder das Smartphone, noch die Blogs. Es sind die Themen. Digitale Themen sind Gesellschaftspolitik. Es gibt kein entweder oder. Deshalb ist es genau so bescheuert, einen Guide für Internetquellen zu […]

[…] auch die politische Medienbildung, ein immer wichtiger Bestandteil der Bildung, läuft über das Netz. Ob das Kind, der Jugendliche, […]

[…] (das tue ich momentan immer wieder: Vetretungsstunden werden oft mit Spielereien vertan und da Medienbildung sowieso meist zu kurz kommt, setze ich dort […]

[…] der beiden Podcaster als eine Möglichkeit, innerhalb und außerhalb der Schule über die politischen Dimensionen der Medienbildung nachzudenken. Da es mir nicht möglich ist, die gesamte Diskussion wiederzugeben, werde ich […]

[…] es stärker tun. Dejans Beispiel ist dabei die Spitze des Eisbergs. Wir sollten uns mehr mit politischer Medienbildung befassen. Mit den manipulativen Seiten von Social Media. Mit Fake News und Hoaxes. Mit Themen und […]

[…] es stärker tun. Dejans Beispiel ist dabei die Spitze des Eisbergs. Wir sollten uns mehr mit politischer Medienbildung befassen. Mit den manipulativen Seiten von Social Media. Mit Fake News und Hoaxes. Mit Themen und […]

[…] oder Tablets zu tun haben. Im Gegenteil: Im besten Fall zeigt sie den Schülern die Relevanz von Netzpolitik für ihr Leben und belebt gleichsam die Debattenkultur. All das bietet Möglichkeiten für den […]

[…] Bob Blume […]

[…] Hier geht es zum ersten Artikel […]