In der Überschrift heißt es 5 Thesen, zwischendurch einmal 10. Du formulierst aber nur 5.

Dafür bietet das Padlet aber eine so genaue Ausführung des Gewünschten, dass von mir aus alle Thesen doppelt gelten können.

Natürlich ist das Padlet zu abstrakt. Es bietet aber eine gute Anleitung, nach welcher Systematik die Lernergebnisse der digitalen Phase geordnet werden können und wo noch Lücken aufzufüllen sind.

Wäre ich Kultusminister, würde ich dich zu meinem Staatssekretär machen.

Aber bestimmt unterrichtest du lieber.

DIGITAL: Schule nach Corona - 5 Thesen

Noch befinden wir uns mitten in der Krise. Aber aus meiner Sicht lohnt es sich, darüber nachzudenken, wie es weitergehen kann, wenn die Schule nach der Pandemie weitergeht. Richtet man den Blick jetzt schon auf Herausforderungen, Probleme und Möglichkeiten, ist man weniger überrascht und kann produktiv arbeiten. 5 Thesen zur Schule nach Corona.

1. Es muss mit einer Reaktion gerechnet werden

Auch wenn es viele anders sehen (wollen): Die Revolution bleibt aus! Und nicht nur das. Dass die Befürchtung, dass der Stoff wieder einmal alles andere in den Schatten stellt, zeigte sich schon nach der ersten Welle. Natürlich wird es wichtig zu evaluieren, wo Lücken bestehen, aber die Herausforderung wird es sein, der (auf den Stoff fokussierten) Reaktion auf diese Zeit entgegenzusetzen, welche Kompetenzen erlernt worden sind und inwiefern diese für die Weiterarbeit sehr fruchtbar sein können.

2. Es muss evaluiert werden, was da ist

Nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern auch Kolleginnen und Kollegen haben sich in der Phase des digitalen Fernlernens fortgebildet und haben im Umgang mit digitalen Medien viel dazu gelernt. Wie viel, das erscheint manchen gar nicht so klar. Denn selbst wenn man kein Profi bei unterschiedlichen Tools ist, kann schon das Wissen über die Erstellung eines PDF, digitale Kommunikation oder das Einbinden eines Links ein Vorteil sein, der im weiteren Verlauf der Schuljahre positiv für alle ist. Deshalb sollte herausarbeitet werden, was geschafft und gelernt wurde, um die Grundlage zu haben, auf der sich weiter aufbauen lässt. Wird dies nicht getan, bringt dies die Gefahr, dass sich alles insofern "normalisiert", dass Entwicklungen wieder zurückgenommen werden oder versacken. Eine Befragung von Schülern, Eltern und Kollegen kann dabei helfen, den Stand der Dinge nachzuvollziehen.

3. Angebote sollten konsolidiert werden

Sobald die verschiedenen neuen Möglichkeiten in den Fächern evaluiert sind, bietet es sich an, diese zu dokumentieren. Neben dem symbolischen Effekt, dass sich daran zeigt, wie viel Neues möglich ist, entsteht so ein (zunächst etwas chaotisches) Kompendium an Angeboten und Möglichkeiten. Welche Systematik eine solche Konsolidierung hat, muss herausgefunden werden, aber es bietet sich an, transparent zu machen, welche Kollegen in welchem Bereich Ansprechpartner sein können. Denn auf diese Weise ist die Konsolidierung gleichzeitig die Grundlage für ein weitergeführtes Fortbildungskonzept.

4. Eine systematische Anordnung bedeutet Nachhaltigkeit

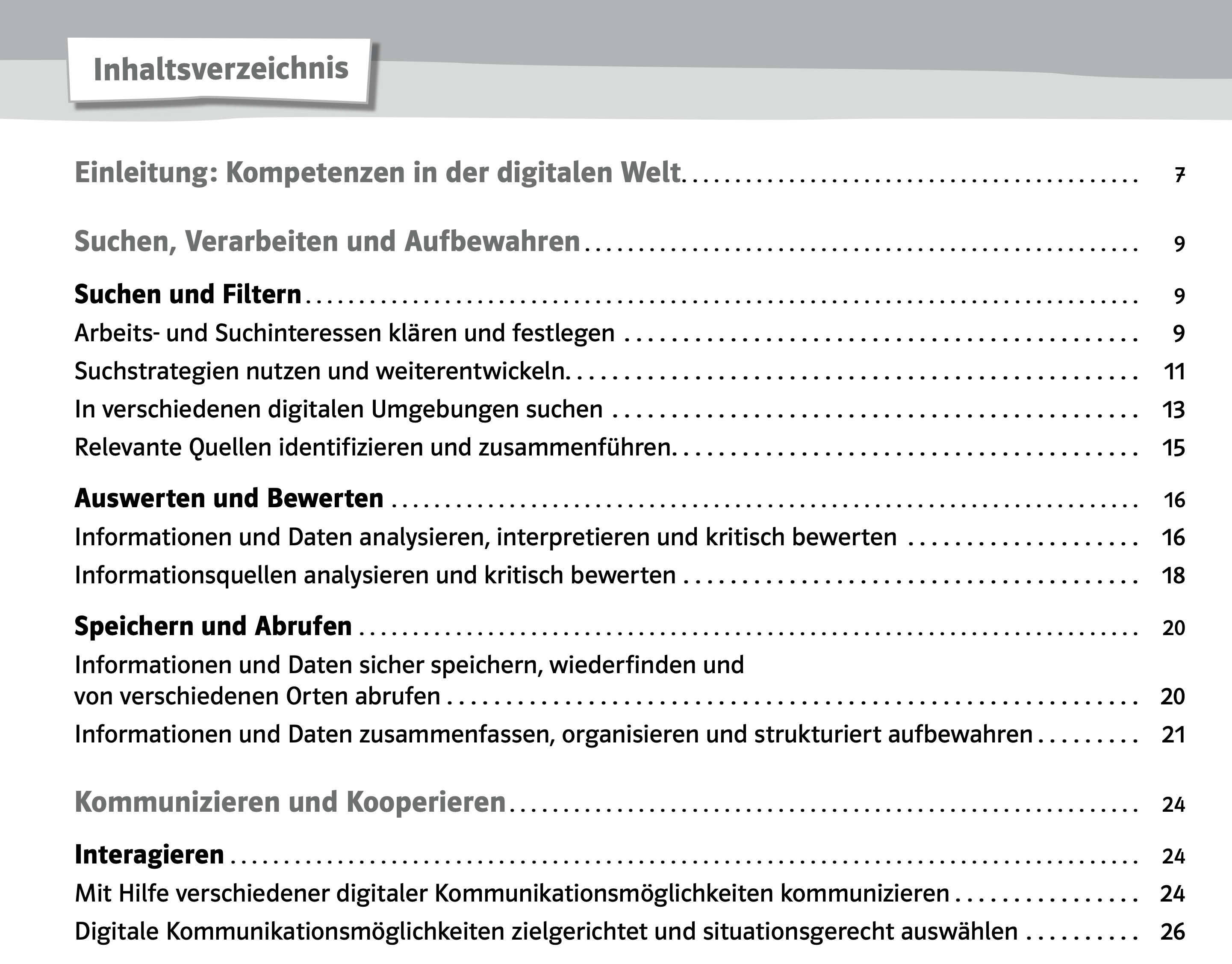

Wenn die verschiedenen Angebote und Möglichkeiten, die sich während der Fernlernphase als sinnvoll ergeben haben, gesammelt worden sind und die entsprechenden Experten als Ansprechpartner bereit stehen, ist es sinnvoll, sich eine Struktur zu überlegen, wie ein Mediencurriculum der Schule aussehen kann. Eine Möglichkeit wäre beispielsweise die (digitale) Anordnung der bisher bestehenden Methoden an den Kompetenzen des Strategiepapiers der Kultusministerkonferenz, wie sie hier aufgeführt werden. Ziel einer solchen, schulinternen Systemarisierung ist die Implementierung eines Mediencurriculums, auf das Lehrerinnen und Lehrer zugreifen können um zu sehen, in welchem Fach sich welche digitale Methoden, Plattformen und Anwendungen anbieten.

Dieses Padlet zeigt eine mögliche, kollaborative Möglichkeit, eine solche Systematisierung vorzunehmen. Interessierte können es gerne aufrufen und klonen.

5. Verbindliche Anwendung als mittelfristiges Ziel

Ist eine Systematisierung geschafft, kann auf dieser Grundlage, insofern die Schule sich darauf einigen kann, daran gearbeitet werden, die verschiedenen Aspekte verbindlich einzuführen. Dies würde beispielsweise bedeuten, dass unterschiedliche Fächer für die Einführung bestimmter Tools oder (digitaler) Methoden verantwortlich sind. Das heißt nicht, dass andere Fächer nicht auch daran arbeiten können. Es bedeutet lediglich, dass Fächer für bestimmte Aspekte verantwortlich sind. Will heißen: Als Englischlehrer weiß ich, dass ich ohne weiteres mit einem Hörspiel beginnen kann, da dies in der Stufe zuvor in Geschichte eingeführt worden ist.

Fazit

Es ist mit Spannungen zu rechnen! Gerade die Rückkehr nach dem ersten Lockdown zeigte, dass Technik oftmals mit dem Notfallunterricht verknüpft worden ist. Dies wiederum führte nicht an wenigen Orten dazu, dass sich einige der Technik entledigen sollten, die quasi für den Stress in der Pandemiesituation stand. Das ist eine reale "Gefahr". Aus diesem Grund hat die Beibehaltung jener didaktischen und methodischen Möglichkeiten auch viel damit zu tun, dass jene, die Vorreiter*innen in den Schulen sind, versuchen, eine positive Haltung beizubehalten. Die Nachricht ist: Wir haben es nicht nur geschafft, sondern können auch weiterhin profitieren. Das wird natürlich gerade in einer Situation eine große Herausforderung, in der es viele geben wird, die darauf pochen werden "jetzt mal wieder richtig zu lernen". Dem muss sich entgegengestellt werden. Es geht nicht um richtig und falsch, sondern darum, die nun entwickelten neuen Möglichkeiten als Erweiterung der bestehenden Praxis in allen Schulen zu implementieren, um einen weiteren Schritt Richtung Zukunft Gegenwart zu machen.

Welche Herausforderungen, Probleme, aber auch Möglichkeiten fallen euch noch ein? Ich freue mich auf Kommentare.

15 comments on “DIGITAL: Schule nach Corona - 5 Thesen”

-

-

Haha, danke! Meine Überlegungen basierten noch auf 10 Thesen, was das aber zu sehr aufgebläht hätte. Deshalb der Wandel. Danke für den Hinweis und das Lob.

-

-

Sehr gut. Diesen Weg ist unsere Schule schon vor Corona gegangen und wird jetzt weitergeführt. Danke auch für die Übersicht.

-

Das freut mich. Gern!

-

-

EIn Zukunftsszenario für SCHULE - OHNE ein tragfähiges PANDEMIE-Konzept?

Dazu habe ich mich ausführlich geäußert - mit Dialogangebot! Was hindert Dich, darauf einzugehen?

Als jemand, der sich mit LERNEN auskennt, kann ich alle fünf Punkte unterstreichen. Und ich sehe auch den Überschneidungsbereich zum Thema Pandemiekonzept: eine entwickelte Didaktik mit stabilem Einsatz digitaler Medien kann im Pandemiefall dazu beitragen, den Unterricht befristet aufzuteilen in Präsenz- und Fern-Phasen. An beiden Stellen können so Übertragungskontakte des Virus stark vermindert werden.

Die Alternative heißt ständige Störungen des gesamten Schulablaufes im unvermeidlich auftretenden Infektionsfall - beginnend mit den Kontaktpersonen in Klasse, Stufe oder gar gesamter Schule. Das MUSS ANDERS gehen - und das VORAB zu sichern, gehört mindestens als Punkt 6 auf die to-do-Liste.

Wie es bislang aussieht, erdulden sehr viele Schulleitungen die bisherige, UNKOORDINIERTE Praxis der Pandemieabwehr aus vielen naheliegenden Gründen, auf N4T nachzulesen. Aber von Dir, werter Bob Blume, erwarte ich einfach mehr - ebenfalls aus guten Gründen.-

Grundsätzlich bin ich Dialogbereit, aber ich kenne Sie nicht und weiß nicht, wo ich auf etwas hätte antworten sollen oder müssen. Aber, und das ist mir bei Diskussionen wichtig, ich habe keine Lust, in die Enge getrieben zu werden oder das Gefühl zu haben, dass Druck aufgebaut wird. Also nochmal von vorne: Wo soll ich auf was antworten? Und inwiefern sind Sie in einer Position, mehr von mir zu erwarten? Grundsätzlich kann meine Schulleitung Erwartungen an mich haben, die ich versuche zu erfüllen. Und meine Schülerinnen und Schüler können auch Erwartungen am mich haben. Alles andere ist freiwillig. Insofern freue ich mich über Details, wenn es geht, ohne eine Haltung, die es mir schwieriger macht, mich austauschen zu wollen. Danke und herzliche Grüße

-

-

Oh - danke, und Entschuldigung für den Eindruck, Sie irgendwie >in die Ecke treibenDruckErwartungenPositionDetailsirgendwie< tut, heißt bestimmt nicht Bob Blume.

Also scheint es jetzt um eine taktische Entscheidung zu gehen: Zuerst die gesamte Entwicklungsperspektive der DigiDidaktik stärken und sichern - und dann ihren Beitrag zur Pandemiefesten Schule definieren. Oder eben umgekehrt - wofür ich mit Verweis auf BRINKHAUS eintrete.

Die Entscheidung sehe ich keineswegs als trivial - andererseits aber auch nicht als fundamental. Vielleicht bedenken Sie das einmal....

Grüße vom Niederrhein

Dieter HEINRICH, Dipl.Päd., Rel.Päd. iR

eMail-Adresse bekannt. -

Oh zu blöde - die eckigen Klammern machen noch immer Übertragungsprobleme....

Also den Anfang nochmal:

Bitte lesen Sie nochmals die Kommentare von SeniorDidi (seniiorDidi)

DISKUSSION:

Schulschließungen – die falsche Debatte, 7. Februar 2021

Notruf aus Berlin, 5. März 2021

Liebe Kultusminister*innen, 05.März 2021 - mit Kontaktbitte.

Alles Weitere weg. "Erwartungen" und "Position" läuft auf den eltzten Absatz zu.

Ich bin gespannt auf Ihre Antwort.Dueter HEINRICH, alias SeniorDidi

-

Hallo nochmal, das hatte ich übersehen. Momentan habe ich noch einige Gastbeiträge in der Mache, deshalb wird das so schnell nicht gehen. Aber vielen Dank für das Angebot. Sie können mir gerne einen Beitrag zusenden: info@bobblume.de und ich schaue, ob ich ihn einbauen kann. Ansonsten kann ich auch auf News4Teachers verweisen, die auch Gastbeiträge und Leserkommentare veröffentlichen und die damit eine große Reichweite bekommen. Herzliche Grüße, Bob Blume

-

-

Das freut mich aber jetzt sehr - danke für Verständigung.

N4T bietet mir zuviel Betroffenheitsaussagen, für konstruktive Überlegungen bleibt kein Raum - der Herausgeber lehnt es ab, sich direkt inhaltlich zur Diskussion zu stellen - weil Journalist = Beobachter.

Im Portal discord.com gibt es die neue Abteilung >sichereBildungJETZT< - mit sehr gutem Aufbau und gutem Handling - wichtig für einen Alten Herrn wie mich!

Meinen Beitrag übersende ich gerne und warte ab, ob/wie/wann es damit bei Ihnen weitergehen kann - schließlich ist es ebenfalls ein Blick in die Zukunft, für die es hoffentlich genug Zeit zur Vorbereitung gibt...

Gruß vom Niederrhein

Dieter HEINRICH, al SeniorDidi -

[…] -von: DIGITAL: Schule nach Corona – 5 Thesen | Bob Blume […]

-

Ich finde die 5-Thesen super. Der kompetenzorientierte Unterricht und vor Allem die kompetenzorientierte Evaluation, die bisher immer "hinterherhinkt" sind in den Mittelpunkt gerückt. Genauso die Auseinandersetzung mit digitalem Unterricht. Aus diesem Grund war die Coronazeit alles andere als eine verlorene Zeit, es ist eine erzwungene Sternstunde der Schulentwicklung und ihre Anregung zur anschließenden Systematisierung, um die Entwicklung zu festigen und langfristig zu garantieren, unterstütze ich voll und ganz. Nicht dass wir danach wieder zurückfallen in die altegewohnten Methoden.

-

Das freut mich und ja, das hoffe ich auch.

-

-

Mit fallen direkt zwei Dinge ein: 1. Padlet sollen wir in Hessen wegen des Datenschutzes nicht mehr verwenden dürfen. Eine Alternative könnte Taskcard.de werden. 2. Habe ich das richtig gesehen, dass es das vorgeschlagene Buch NUR als analoge Ausgabe gibt und NICHT als E-Book oder PDF zu erwerben ist? Das wundert mich!

-

Hallo, ja, das könnte eine Alternative sein, wenngleich die Nutzung wegen des Datenschutzes vor allem auf die Arbeit mit Schüler*innen bezogen ist, nicht? Was das E-Book angeht, es findet sich hier: https://www.auer-verlag.de/38533-61-unterrichtsideen-bildung-in-der-digitalen-welt.html

-

Schreibe einen Kommentar