[…] UNTERRICHT: Gedichtvergleich Brentano und Kunert […]

UNTERRICHT: Gedichtvergleich Brentano und Kunert

Anmerkung: Der vorliegende Gedichtvergleich entstammt der Feder einer Kursstufenschülerin, die sich in einer Wochenaufgabe intensiv mit zwei Gedichten aus dem Motivkreis der ‚Reiselyrik‘ befasst hat. Der Text wurde von der Lehrkraft mit sprachlichen und inhaltlichen Hinweisen versehen und anschließend nochmals von der Schülerin überarbeitet. Auch wenn die Quantität und Qualität des Aufsatzes über das im Abitur Erwartbare zuweilen hinausreicht, kann man bei der Lektüre zwei Gesichtspunkte für die Abfassung eigener Aufsätze gewinnbringend nutzen:

- Einerseits gelingt es der Verfasserin überzeugend, ihre Hypothesen anhand von rhetorischen Figuren zu exemplifizieren und somit den ‚Dreischritt‘ aus Benennen, Analysieren und Deuten zu vollziehen.

- Andererseits werden die für einen Gedichtvergleich zentralen Analyseaspekte allesamt auf höchstem Niveau berücksichtigt.

Ich danke Sonja an dieser Stelle ausdrücklich für die geduldige Überarbeitung und die Erlaubnis zur Publikation des Textes auf dem Blog von Herrn Blume. Sebastian Treyz.

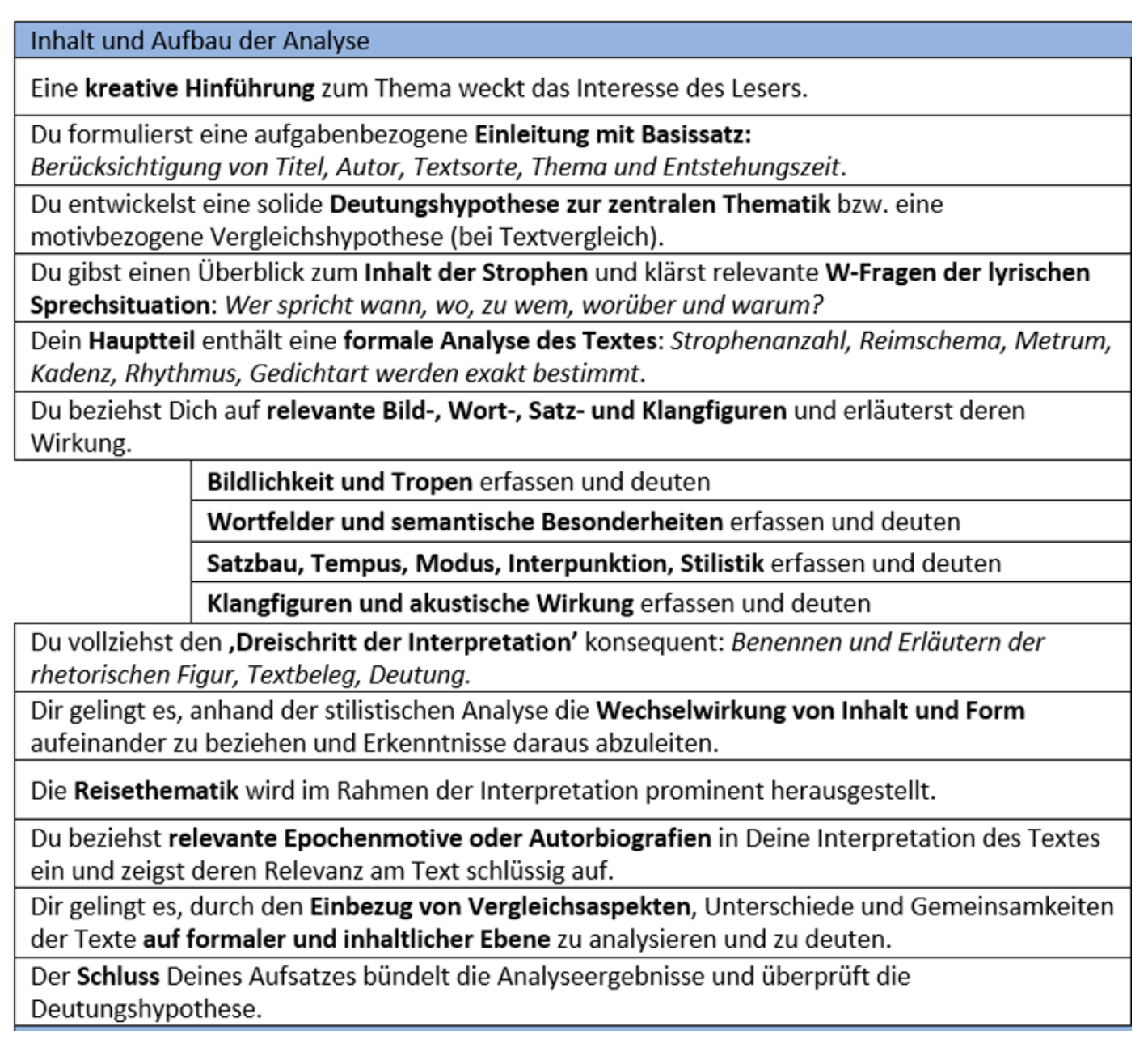

Analyseaspekte Lyrik

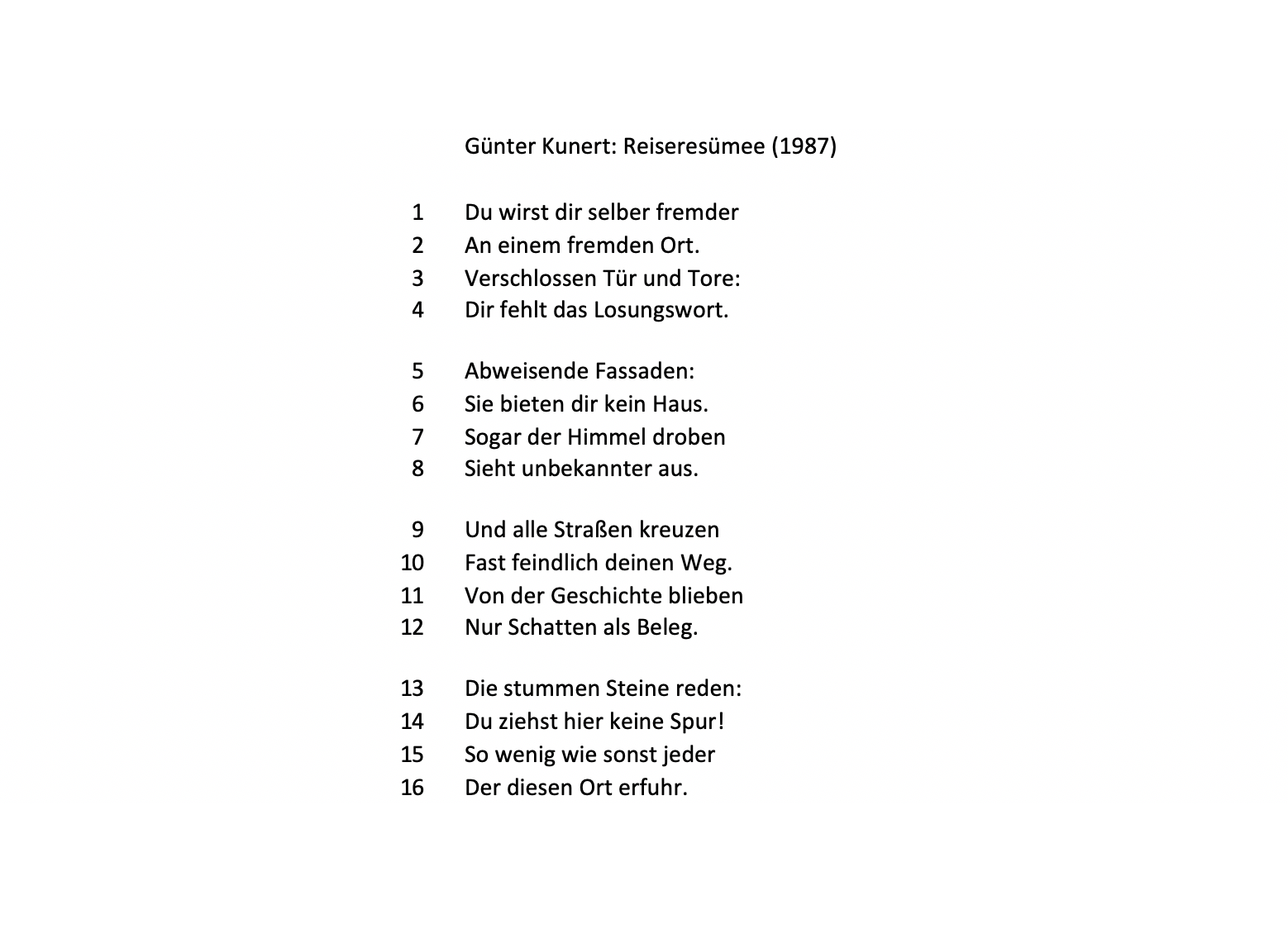

1. Gedicht: Günter Kunert Reiseresümee (1987)

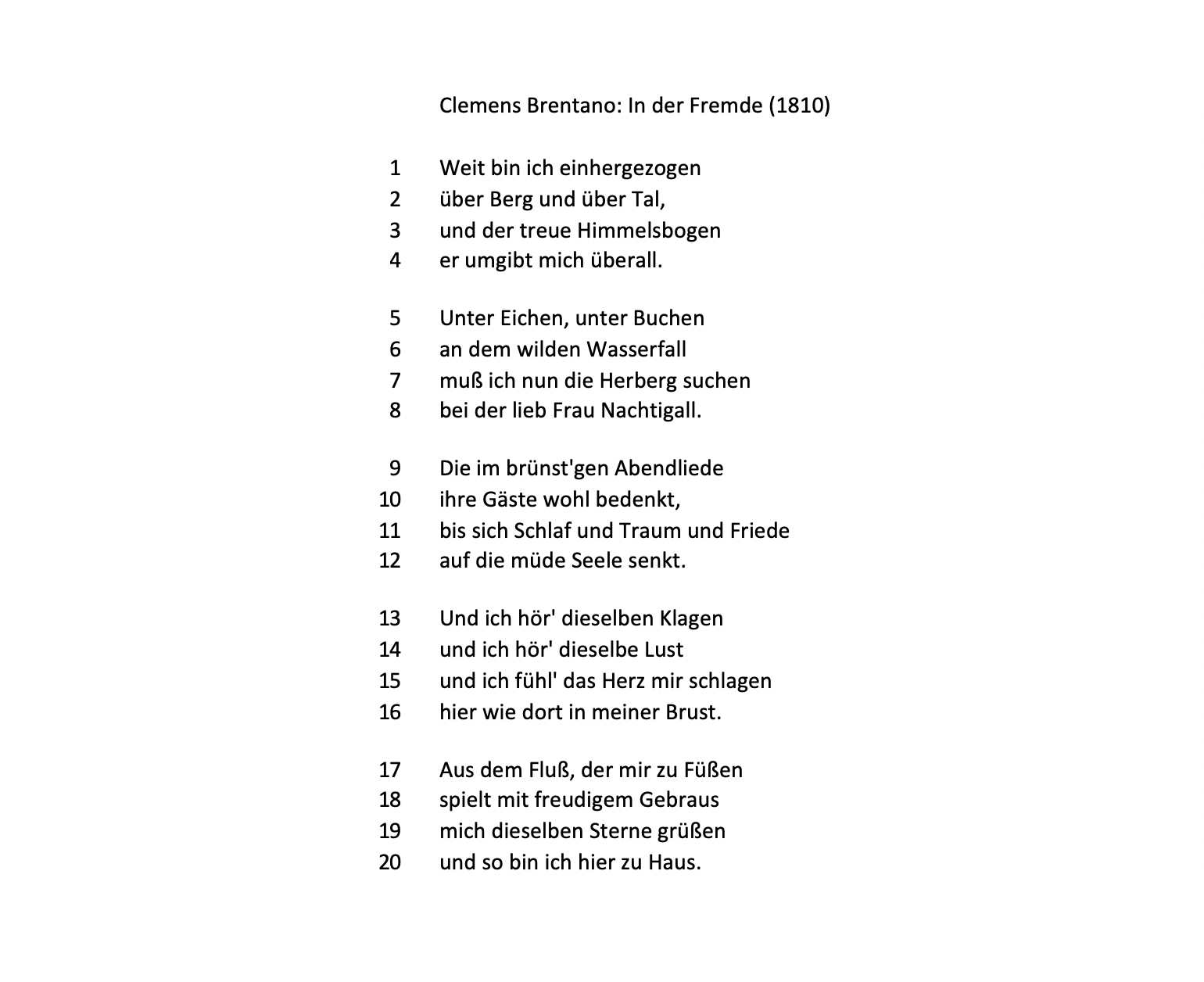

2. Gedicht: Clemens Brentano In der Fremde (1810)

Gedichtvergleich: Clemens Brentano „In der Fremde“ und Günter Kunert „Reiseresümee“

- kreative Hinführung

„Die Natur ist das einzige Buch, das auf allen Blättern großen Gehalt bietet“, hält Johann Wolfgang von Goethe in seiner Italienischen Reise fest, als er das von Stürmen gepeitschte „herrliche[] Meer“ und die „Wellen in ihrer würdigsten Art und Gestalt studier[t]“. Damit bringt er zum Ausdruck, wie bezaubernd und erkenntnisreich sich die Vielfalt der Naturerscheinungen dem aufmerksamen Beobachter darbieten kann. Doch Goethe sucht während der Aufenthalte in Süditalien mehr als bloß wissenschaftliche Einsichten in den lebendigen Organismus: Ihm ist die Reisetätigkeit stets auch Weg zur Selbsterkenntnis: „Für Naturen wie die meine“, so bekennt er gegenüber Schiller brieflich am 14. Oktober 1797, „ist eine Reise unschätzbar, sie belebt, berichtigt, belehrt und bildet.“ Dementsprechend erlaubt das Reisen, insbesondere als unmittelbar erfahrenes Wandern in der Landschaft, neben sinnlichen Erfahrungen auch die Möglichkeit der Reflexion und Selbsterkenntnis, indem man sein vertrautes Umfeld verlässt und sich dabei selbst aus einem neuen Blickwinkel zu bewerten lernt. Inwiefern dieser Prozess gelingen kann, wird in den beiden folgenden Gedichten auf ambivalente Weise gestaltet.

- Basissatz, Thema, Sprechsituation und Deutungshypothese

In dem im Jahre 1810 von Clemens Brentano verfassten Gedicht „In der Fremde“ ist das lyrische Ich anfangs überwältigt von den Natureindrücken, die auf es einwirken: Die innige Verbundenheit mit der Natur und das subjektive Wohlbefinden während eines Aufenthalts in unbekanntem Terrain werden gleichermaßen zum Thema. Das lyrische Ich befindet sich – wie der Gedichttitel vermuten lässt – in einer ihm zunächst fremden Umgebung, welche durch zahlreiche Phänomene (Landschaft, Vegetation, Gewässer, Tiere, Sterne) als unberührter Naturraum näher bestimmt werden kann. Doch die Sprechinstanz scheint, gleich an welchem Ort sie sich befindet, stets ein intensives Heimatgefühl zu verspüren. So überblendet sie ihre vielfältigen Wahrnehmungen zunehmend mit empfindsamen Assoziationen, indem sie sich etwa einen imaginären Unterschlupf bei einer „lieb Frau Nachtigall“ (V.8) erträumt. Der Aufenthalt „[i]n der Fremde“ avanciert hierdurch zu einer sehnsuchtsvollen Suche nach Heimat und ursprünglicher Verbundenheit, da die Erfahrung der Natur von Bildern emotionaler Hingabe und dem Wunsch nach partnerschaftlicher Vereinigung überzeichnet wird. Die Naturbeschreibungen dienen dem Sprecher folglich als Medium einer Selbstverständigung über die eigenen Gefühle während der Reise.

- formale Analyse

Das Gedicht ist in fünf Strophen mit jeweils vier Versen unterteilt. Im kompletten Text dominiert ein Kreuzreim. Das Metrum lässt sich als vierhebiger Trochäus identifizieren. Die Einheitlichkeit der äußeren Form, sowie des Reimschemas und des Metrums korrespondiert mit dem vom lyrischen Ich empfundenen Vollkommenheitsgefühl. Auch was die Kadenzen betrifft, erkennt man eine regelmäßige Abfolge von alternierenden männlichen und weiblichen Kadenzen. Bezüglich des Satzbaus kann man sagen, dass jeweils am Ende einer jeden Strophe ein Punkt steht, was die Versgruppe als einzelne Etappen des Sprechflusses bzw. der Reisestationen erscheinen lässt.

- Analyse und Interpretation

Das von Brentano verfasste Gedicht beginnt mit dem Vers: „Weit bin ich einhergezogen“ (V.1), wodurch die Entfernung, die das lyrische Ich auf seinem Weg bereits zurückgelegt hat, unterstrichen wird. Die Inversion, welche das Adjektiv „[w]eit“ bekräftigt, zeigt, dass es sich bei dieser Reise um eine beachtliche Distanz handeln muss. Doch nicht nur die horizontale Ausdehnung wird hervorgekehrt, sondern auch „[ü]ber Berg und über Tal“ (V.2) ist das lyrische Ich gezogen. Diese Antithese prononciert die Varietät der Natur, die das lyrischen Ich auf seiner Wanderschaft in der Natur erfährt. Seine tiefe Verbundenheit mit jener wird sodann in den folgenden Versen, bei der Beschreibung des Himmels, zum Ausdruck gebracht. Dieser wird nämlich mit dem Adjektiv „treu“ personifiziert, um die Allgegenwart des „Himmelsbogen[s]“ (V.3) zu betonen. Außerdem wird die tiefgreifende Bedeutung, die dieser Transzendenzverweis für das lyrische Ich hat, anhand einer Hyperbel konkretisiert: Er „umgibt [es] überall“ (V.4), was von ihm als sehr beruhigend wahrgenommen wird. Die zu Beginn der ersten Strophe mitschwingende Ziellosigkeit scheint somit bereits in einer transzendenten Fürsorge aufgehoben, die den zuweilen waghalsigen Aufbruch in die unbekannte Welt immer schon behütet. Kennzeichnend für das Epochengefühl der Romantik ist ja, dass der Mensch mit seiner Seelenunruhe und dem ganzen Spektrum menschlicher Emotionen (von glühender Leidenschaft bis hin zu tiefer Traurigkeit und Seelenqual) im Zentrum steht. Die Romantik mit ihrer Idealisierung der Natur und mystischer Erscheinungen stellt den Gegenpol zur Aufklärung dar, in der Vernunft und Wissenschaftsgläubigkeit den höchsten Stellenwert haben. Das vorliegende Gedicht transportiert somit eindeutig das universalpoetische Ansinnen der Romantik, die fragmentarische Erfahrungswelt zu einem höheren Ganzen zu erheben. Auf formaler Ebene wird dieser Glaube an einer Stelle jedoch als fragwürdiger Versuch markiert: Der unreine Reim („Tal“ – „überall“, V.2/4) entlarvt die Hybris des Sprechers und kann als subtiler akustischer Hinweis gelesen werden, dass die romantische Selbstvermählung des lyrischen Ichs mit der Natur lediglich als poetische Utopie funktioniert.

Das lyrische Subjekt befindet sich allem Anschein nach in einem Wald, denn es berichtet von „Eichen“ und „Buchen“ (V.5). Auch sieht es einen „wilden Wasserfall“ (V.6). Der Parallelismus „unter Eichen, unter Buchen“ bettet das lyrische Ich gleichsam inmitten einer beschirmten Gegend, die nur vom akustisch hervorgehobenen „wilden Wasserfall“ (V.5/6) durchkreuzt wird. Diese Alliteration unter Verwendung zweier W-Laute zeigt, dass normalerweise eine Gefahr von einem Wasserfall ausgehen würde, jener beim lyrischen Ich jedoch eher Bewunderung auslöst und es solch ein Vertrauen hat, dass es sich sogar seine „Herberg“ (V.7) an jenem Ort sucht. Das lyrische Ich kehrt allerdings in keine reale Herberge, in ein Gebäude ein, sondern wird in der Natur, im Freien nächtigen. Folglich gibt es auch keine reale Wirtin der Herberge. Das lyrische Ich bezeichnet jedoch eine „lieb Frau Nachtigall“ (V.8) als solche, die sich um ihre Gäste kümmert. Das Adjektiv „lieb“ (V.8) veranschaulicht die Wertschätzung seitens des Sprechers und die Personifikation („Frau Nachtigall“, V.8), für den Vogel, betont ihren nahezu partnerschaftlichen Stellenwert. Mit ihrem Gesang erfreut sie all ihre Zuhörer (vgl. V.9f.) und sorgt für eine harmonische Atmosphäre. Die Metapher („bis sich Schlaf und Traum und Friede auf die müde Seele senkt“, V.11f.) spiegelt in der Verbindung mit der Akkumulation das friedvolle und entspannte Einschlafen im Einklang mit der Natur wider. Die vom lyrischen Ich empfundene Geborgenheit wird auch durch die Verwendung sanfter S-Laute („Seele senkt“, V.12) deutlich zum Ausdruck gebracht.

Das lyrische Ich berichtet im Folgenden jedoch von „Klagen“ (V.13), die es wahrnimmt. Mit dem Begriff „Klagen“ ist sehr wahrscheinlich der Gesang der Nachtigall gemeint, der von manchen Personen als elegisch wahrgenommen wird. Wo es sich auch in der Natur befindet, überall fühlt das lyrische Ich „das Herz […] schlagen hier wie dort in [s]einer Brust“ (V.15f.). Es empfindet sehr stark und fühlt sich, gleich an welchem Ort es sich aufhält, überall mit der Natur verbunden und in ihr beheimatet und geborgen, was die Anaphern und Synästhesien der dritten Strophe bekräftigen. Selbst in der vermeintlichen Trauer der Nachtigall findet es einen Seelenverwandten.

- Literaturgeschichtlicher Exkurs

Eine Referenz an die Geschichte der abendländischen Literatur stellt die Apostrophe der Nachtigall als „Tränenweckerin“ (Hölderlin) dar, deren Gesang schon in der Antike mit dem Ruf der trauernden Mutter verglichen wird, die um ihr verlorenes Kind so lautstark jammert, dass sie in einen Vogel verwandelt wird (vgl. Ovid: Metamorphosen). Als Musterbild der Fürsorge phantasiert das lyrische Ich die Nachtigall als Mutterimago, welche „ihre Gäste“ (V.10) kindergleich umsorgt. Die Akkumulation von „Schlaf[,] Traum und Friede“ (V.11) vereinigt im Wortfeld der harmonischen, ja unschuldigen Zustände die Sehnsucht des lyrischen Ichs seiner personifizierten „müden Seele“ (V.12) Erholung zu verschaffen. Eine nahezu hilfsbedürftige Zuwendung wie sie Brentano auch in einem fliegenden Blatt Des Knaben Wunderhorn gestaltet hat: „Nachtigall ich hör dich singen, / Das Herz möcht mir im Leib zerspringen, / Komme doch und sag mir bald, / Wie ich mich verhalten soll.“ (Arnim/Brentano: Des Knaben Wunderhorn) Neben dem Topos der umsorgenden Mutterfigur wird in Brentanos Gedicht die Nachtigall auch als Symbol sehnsuchtsvoller Liebesbeziehung aufgerufen: Indem die dritte Strophe den friedebringenden Gesang als „brünst’ges Abendlied[]“ (V.9) bezeichnet, eröffnet sich eine quasierotisch aufgeladene Stimmung, welche von der später apostrophierten „Lust“ (V.14) ergänzt wird, die das lyrische Ich in sich herbeisehnt und in der Natur verspürt. In diesem Sinne erscheint die Nachtigall bereits bei Shakespeare als heimliche Kumpanin der Liebespaare: Dort ist es Juliet, die Romeo überredet bei ihr zu bleiben, indem sie auf den Gesang verweist und zum Fortsetzen der nächtlichen Vergnügung rät: „Wilt thou he gone? It is not yet near day. / It was the nightingale, and not the lark, / That pierced the fearful hollow of thine ear. / Nightly she sings on yon pomegranate tree. / Believe me, love, it was the nightingale.“ (Shakespeare: Romeo and Juliet, Act III, Scene 5) Neben der Symbolik der mütterlichen Fürsorge und dem erotischen Motivkreis eröffnet das „[L]ied“ (V.9) der Nachtigall aber auch eine poetologische Dimension des Textes: Seit jeher wird die Nachtigall als Symbol der Poesie selbst verehrt, da sie mit ihren unzähligen Melodievariationen die anderen Vögel übertrumpft. Auch etymologisch leitet sich der Name der Vögel deshalb ja von den ‚Nachtsängern‘ [ahd. nahtigala] ab. In seiner Defence of poetry pries Percy Bysshe Shelley den Dichter in diesem Sinne als „eine Nachtigall, die in der Dunkelheit singt, um ihre eigene Einsamkeit durch süße Töne aufzuheitern“. Auch die deutschen Romantiker um Brentano fanden im Sinnbild der Nachtigall die Selbstapotheose des Dichters bestätigt, der einerseits sehnsuchtsvoll und leidenschaftlich, andererseits jedoch einsam und melancholisch die Natur und das Herz als letzte Chiffren des Wunderbaren besingt. In diesem Sinne ist der Aufenthalt „[i]n der Fremde“ auch als Selbstverständigung des Sprechers über die eigene poetische Kraft zu entziffern, welche das lyrische Ich anhand der Personifikationen, etwa anhand der Klagen der Nachtigall oder anhand des Spiel des Flusses, in seinem eigenen Lied rehabilitieren will.

Die ausgewogene Verbindung des lyrischen Ichs mit der Natur wird auch in der letzten Strophe deutlich. Ein Fluss, den es sieht, wird nicht als reißend und bedrohlich beschrieben, sondern als ‚spielerisch‘, der dem lyrischen Ich sogar „zu Füßen“ (V.17) liegt. Das Oxymoron („freudige[s] Gebraus“, V.18) spiegelt die ungewöhnliche Beschreibung des Flusses wider, der vom lyrischen Ich nicht als gefährlich wahrgenommen wird. Das Enjambement (vgl. V.17/18) zeigt ebenso die Verbundenheit mit der Natur auf. Auch „grüßen“ (V.19) das lyrische Ich „dieselben Sterne“ (V.19). Es meint, positive Signale seitens der Sterne zu empfangen und fühlt sich geborgen und sicher. Der letzte Vers beschreibt die Empfindungen des Sprechers noch einmal sehr gut: „So bin ich hier zu Haus“ (V.20). In der Natur hat es seine Heimat gefunden; es spielt für es keine Rolle, ob es sich an dem einen oder an einem anderen Ort aufhält. Die Dinge, die ihm in der Natur wichtig sind, sind auch dann noch vorhanden, wenn es eine gewisse Strecke zurücklegt und den Ort wechselt. All seine positiven Erfahrungen tragen dazu bei, dass es sich im Einklang mit der Natur befindet.

- Gedichtvergleich

Vergleichend dazu möchte ich das von Günter Kunert im Jahre 1987 verfasste Gedicht „Reiseresümee“ heranziehen, welches die Erkenntnisse nach einer absolvierten Reise thematisiert. Das lyrische Ich zieht hier jedoch das ernüchternde Fazit, dass es sinnlos ist, eine Reise zu unternehmen, da einem die neue unbekannte Welt doch stets verschlossen bleibe und man keinen wirklichen Zugang zu ihr finden könne.

Im Gegensatz zu dem von Brentano verfassten Gedicht, welches aus fünf Strophen mit jeweils vier Versen besteht, ist Kunerts lyrischer Text nur in vier Strophen mit jeweils vier Versen unterteilt. Ebenso einheitlich verhält es sich auch mit dem Metrum, das, anders als im zuvor interpretierten Gedicht, einem gleichbleibenden Jambus folgt. Auch die Kadenzen sind abwechselnd männlich und weiblich. Diese Einheitlichkeit korrespondiert gut mit dem Titel des Textes „Reiseresümee“: Ein Resümee ist ein gut überlegter Gedankengang, der in sich klar, gut nachvollziehbar und vollkommen ist. Einen formalen Unterschied zwischen den beiden Gedichten markiert das Reimschema: Es handelt sich nicht um durchgehende Kreuzreime wie im ersten Gedicht, sondern um vereinzelte Reime (xaxa, xbxb) mit Verswaisen, wobei sich jeweils der zweite und vierte Vers einer Strophe reimen. Die Tatsache, dass sich nicht gleichmäßig wie im ersten Gedicht alle Strophen reimen, verdeutlicht die Ernüchterung des lyrischen Ichs nach Beendigung seines Gedankenganges. Sein abschließendes Fazit kann als Resignation aufgefasst werden und ist genau genommen eine sehr frustrierende Einsicht. Dazu passt auch die formale Unvollkommenheit des Reimschemas. Die Syntax betreffend fällt auf, dass in nahezu jeder Strophe nach einem Vers ein Doppelpunkt steht. Es wirkt, als würde dann ein Fazit folgen, was mit einem Punkt abgeschlossen wird.

Der erste Vers beginnt mit den Worten: „Du wirst dir selber fremder an einem fremden Ort“ (V.1f.), also mit einer direkten Leseransprache. Zweck ist, dass der Leser mit in die Thematik einbezogen werden soll. Das lyrische Ich spricht eigene Veränderungen an, die seiner Meinung nach unumgänglich sind, wenn man sich an einem unbekannten Ort befindet. Diese Veränderungen werden durch ein Enjambement (V.1/2) betont. Die Alliteration („verschlossen Tür und Tor“, V.3) zeigt, dass ausnahmslos alles unzugänglich bleibt, wenn man sich an einem fremden Ort befindet. Ohne ein „Losungswort“ (V.4) werden sich einem die Geheimnisse des unbekannten Orts nie erschließen. Es fehlt die Erkenntnis, wie man einen Zugang finden kann. Es scheint dem Sprecher in Kunerts Text ebenjenes „Losungswort“ (V.4) zu fehlen, dass einst noch den Romantikern in Form der geheimen Chiffre der „blauen Blume“ offenstand (vgl. Novalis: Heinrich von Ofterdingen).

Das lyrische Ich nimmt die Fassaden, die es sieht, als „abweisend“ (V.5) wahr. Wenn einem etwas abweisend vorkommt, dann ist es nicht lebendig und herzlich, sondern kalt und unfreundlich. Genauso erscheint dem Sprecher der unbekannte Ort. Er kann die Fassaden, also die äußere Hülle der Häuser, die Heimat sein könnten, nicht durchdringen und sie besuchen. Folglich kann er kein Heimatgefühl entwickeln und wird sich nicht zuhause fühlen (vgl. V.6). Er fühlt sich so unwohl in seiner Lage, dass er sogar den Himmel, der ja normalerweise von jedem Ort, von dem man ihn betrachtet, gleich aussieht, anders wahrnimmt. Ebenso wie der fremde Ort, wirkt nun auch der Himmel unbekannter. „Alle Straßen kreuzen fast feindlich deinen Weg“ (V.9f.). Diese Personifikation hört sich so an, als würden die Straßen absichtlich etwas tun, um dem lyrischen Ich das Leben schwer zu machen, was allerdings absurd ist. Die Verse bringen erneut das Unwohlsein des lyrischen Ichs zum Ausdruck. Es kommt dem Sprecher fast schon so vor, als hätte sich alles gegen ihn verschworen, sogar auch die Straßen, die sich nicht verändern können. Sie versperren ihm den Weg, verhindern also eine mögliche Ankunft und Anpassung an den unbekannten Ort. Das lyrische Ich spricht davon, dass von der gesamten „Geschichte“ (V.11), also der unternommenen Reise, „nur Schatten als Beleg“ (V.12) zurückbleiben. Dies spiegelt die Sinnlosigkeit der Reiseunternehmung wider. Ebenso wie Schatten nur das flüchtige Abbild von etwas Realem sind, so verhält es sich auch mit der Reise: Es werden in absehbarer Zeit keine Belege mehr für die Reise existieren und keiner erinnert sich mehr. Sie hatte also keinerlei positiven Nutzen, weder für das lyrische Ich, noch für seine Mitmenschen. Es melden sich „stumme Steine“ (V.13) zu Wort. Diese Alliteration ist zugleich ein Paradoxon, da Steine nicht sprechen können und als solche („stumm“, V.13) ja auch betitelt werden. Wie Fassaden und Straßen sind Steine von ihrer Materialbeschaffenheit hart und undurchdringlich. Die Verwendung harter St-Laute verstärkt diesen Eindruck von Härte und Undurchlässigkeit. Dem lyrischen Ich soll verwehrt bleiben, sich wohlzufühlen und positive Erfahrungen zu machen. Wie jeder andere auch, soll es nicht die Möglichkeit und die Chance bekommen, seine Spuren zu hinterlassen. Es wird den Ort wieder verlassen und nichts aus seiner Reise mitnehmen und nichts Persönliches an diesem Ort zurücklassen. Ein wahrlich ernüchterndes „[R]esümee“.

Nach der Analyse der beiden Gedichte kann man einige Unterschiede feststellen. Ein erster ist, dass das von Clemens Brentano verfasste Gedicht eine Reise in die Natur thematisiert, während Günter Kunerts Text eine unternommene Reise in städtische Gebiete behandelt. Dem lyrischen Ich im ersten Gedicht wird die Erfüllung seines Wunsches nach Geborgenheit und Zufriedenheit in der Natur zuteil. Wo es sich auch in der Natur befindet, überall verspürt es ein Heimatgefühl und apostrophiert optimistisch den „treue[n] Himmelsbogen“, der es überallhin begleitet, als Schutzgarant seiner Wanderschaft ins Unbekannte. Ganz anders verhält es sich in Kunerts Gedicht. Während der Sprecher im ersten Gedicht von seinen persönlichen Erfahrungen berichtet, spricht das lyrische Ich im zweiten Gedicht den Leser als lyrisches Du direkt an, was den Eindruck einer Verallgemeinerung erweckt. Im zweiten Gedicht verspürt das lyrische Ich zwar ebenfalls einen Wunsch nach Geborgenheit und Zugehörigkeit, die Erfüllung dessen ist ihm aber nicht vergönnt. Zentrales Motiv ist hier folglich die Heimatlosigkeit. Bei einer Reise zu einem noch unbekannten Ort, wird sich einem nie die Möglichkeit eröffnen, die Schönheit dieses Ortes und seine Geheimnisse zu verstehen. Er wird einem immer fremd bleiben, nie wird man eine Form von Heimatgefühl entwickeln können. Die feindliche Reaktion der Straßenzüge steht im absoluten Gegensatz zum ersten Gedicht, in dem der Himmel als treuer Begleiter personifiziert wird. Im zweiten Gedicht wird das ernüchternde Fazit gezogen, dass Reisen in Wirklichkeit keinen Nutzen mit sich bringen. Ganz anders ist es im ersten Gedicht: Die Schönheit der Natur und die Freude beim Erleben all ihrer Erscheinungsformen, sei es eine singende Nachtigall oder ein eindrucksvoller Wasserfall, steht im Vordergrund. Dies ist auch typisch für die Epoche. Das von Clemens Brentano verfasste Gedicht wurde in der Romantik geschrieben. Das gefühlvolle, leidenschaftliche und intensive Erleben der wunderbaren Natur ist charakteristisch für diese Epoche. Ebenso kennzeichnend ist die häufige Verwendung von sprachlichen Bildern, wie man sie in Brentanos Gedicht zahlreich wiederfindet. Die Ernüchterung und das rationale Denken im zweiten Gedicht sind allerdings auch epochentypisch, da es sich um ein modernes Gedicht handelt. Zum Motiv der Heimatlosigkeit und zum ernüchternden Fazit passt der karge Einsatz sprachlicher Mittel.

- Schlussgedanke

Abschließend kann man sagen, dass beide Gedichte ein Reiseerlebnis thematisieren, das jedoch von ihren Sprechinstanzen ganz anders wahrgenommen und empfunden wird: Während in Brentanos Text das allumfassende Gefühl einer idyllischen Geborgenheit inszeniert wird, dominiert in Kunerts Gedicht triste Ernüchterung und erkenntnislose Entfremdung. ‚Der Weg ist das Ziel‘, dieser berühmte Spruch passt zum lyrischen Ich im ersten Gedicht, welches sich in Harmonie mit der Natur befindet, jedoch überhaupt nicht zum zweiten Gedicht, in welchem das lyrische Ich sich ausgeschlossen und fremd fühlt in einer es abweisenden Umgebung, zu der es keinen Zugang findet.

12 comments on “UNTERRICHT: Gedichtvergleich Brentano und Kunert”

-

-

[…] UNTERRICHT: Gedichtvergleich Brentano und Kunert […]

-

[…] UNTERRICHT: Gedichtvergleich Brentano und Kunert […]

-

Referenze an den Metamorphosen von Ovid, Des Knaben Wunderhorn, Romeo and Juliet (auf Englisch!), Shelley und Holderlin???!!!!

Sonja kriegt ein A+Herr Logue

Lehrer Fairview High School, Kalifornien-

Haha, wird weitergegeben!

-

-

[…] Gedichtvergleich als auch Kurzprosainterpretation ist nach meiner Erfahrung sehr abhängig vom Talent der […]

-

[…] Gedichtvergleich als auch Kurzprosainterpretation ist nach meiner Erfahrung sehr abhängig vom Talent der […]

-

Reiseresümee ist nicht im Trochäus, sondern im Jambus verfasst.

-

Jetzt musste ich schnell nochmal gucken. Aber nein, das stimmt nicht. Ein Trochäus hätte die Betonung auf der ersten Silbe, also auf dem "Du". Wenn du das so weiterliest, wirst du merken, dass es nicht passt. Also: Danke für die Anmerkung, aber in dem Fall ist es nicht richtig.

-

-

Eben. Sie werden sehen, dass genau das der Inhalt meines Beitrags war. Es kann eben nur der Jambus und nicht der Trochäus sein. Im Beispieltext steht fälschlicherweise Trochäus und darauf habe ich aufmerksam gemacht. Also: In dem Fall ist es richtig.

-

Ah, Entschuldigung, das habe ich falsch verstanden. Danke dafür!

-

-

Brentanos Gedicht müsste jedoch ein Trochäus sein? Nun findet sich in der Analyse der Jambus.

Schreibe einen Kommentar zu Christopher Logue Antwort abbrechen